從《黃帝內經》看腸道清潔的智慧與現代應用

《黃帝內經》有言:「腸胃者,水穀之海,五臟六腑之本也。」這句話早在數千年前便指出腸胃為人體氣血生化之源,而今科學研究也陸續證實:腸道健康不僅影響消化,更與情緒、免疫、代謝等系統息息相關。

在壓力龐大、飲食精緻化的現代生活中,我們的腸道如同長年未清理的老房子排水系統,可能早已悄悄堆積著「代謝垃圾」與壞菌,甚至不自覺地影響了你的心情與能量。此時,大腸水療作為一種結合古今智慧的清腸方式,正受到越來越多人關注。

但大腸水療真的人人適合嗎?你是否知道,有些體質反而可能因此受損?本文將從中醫與現代醫學的雙重視角,帶你了解大腸水療的真實作用、適合與禁忌族群,並給出可實踐的日常腸道養護建議,幫助你在追求清腸的同時,也能守住氣血與正氣的根本。

大腸水療真的有用嗎?拆解網路迷思與實證研究

你有沒有聽過朋友推薦大腸水療後「整個人變輕盈」的經驗?或在社群上看到它被吹捧為排毒救星?其實,大腸水療(Colon Hydrotherapy)是一種透過溫水注入大腸、幫助排出宿便與氣體的腸道清潔方式,在替代醫療與自然療法圈中越來越受到矚目。從預防醫學的角度來看,腸道內累積的老舊糞便與腸毒,確實可能影響營養吸收與免疫反應,就像廚房下水道若長期未清,油垢會影響整體運作一樣。

根據2021年一篇發表於《Integrative Medicine Insights》的系統性回顧,大腸水療對於短期內改善排便頻率、減輕腹脹與腸躁症狀具有初步成效,但作者也提醒,療效多來自小型非隨機研究,尚需大型臨床試驗驗證(註1)。此外,部分研究指出頻繁水療可能導致腸道菌相失衡、電解質流失,甚至刺激腸壁引發不適(註2)。

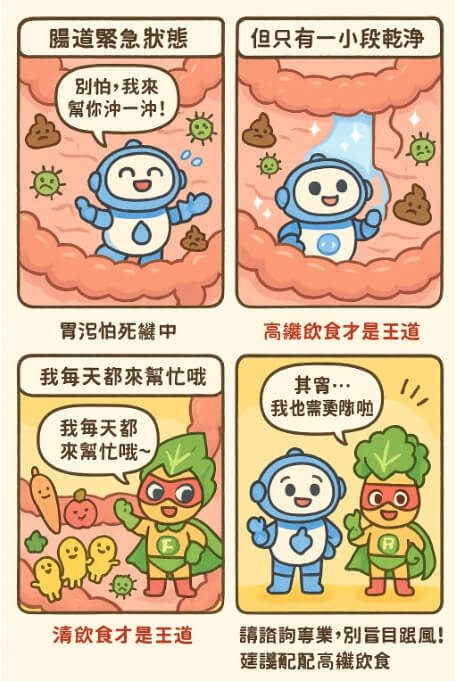

所以別小看這一點:如果你正在考慮嘗試,建議先了解自身健康狀況,並諮詢專業人員,而不是一窩蜂跟風。大腸水療不是靈丹妙藥,而是一種需要謹慎評估與搭配生活習慣的輔助工具。

腸道與情緒的秘密通道:大腸水療能幫上什麼忙?

你有沒有發現,情緒差的那幾天,腸胃也常常鬧脾氣?這可不是巧合,而是一條被稱為「腦腸軸」的雙向聯繫在作祟。科學研究已證實,腸道和大腦之間透過神經、免疫與荷爾蒙系統彼此溝通,就像是家中主臥與廚房共用同一條水管,若一邊阻塞,另一邊也會出問題(註3)。

這樣的連結,讓大腸水療在心理層面引起不少討論。許多人在經歷水療後反映情緒變得穩定、睡眠更好,這或許與腸道清潔後的微生物平衡恢復有關。2022年《Molecular Psychiatry》的一項系統性回顧提到,腸道菌相的調整有助於減輕焦慮與憂鬱等症狀,尤其是在原本菌叢失衡的人身上效果更為明顯(註4)。

不過,別以為水療就能一勞永逸地「洗掉壞心情」。腸道健康像盆栽一樣,需要長期澆水施肥才能茁壯。大腸水療只能作為輔助介入,真正要讓心情回暖、腸道穩定,還得靠你每天的飲食選擇與生活節奏。

哪些人該小心?大腸水療的適合族群與禁忌事項

你是不是也在想:「我可以做大腸水療嗎?」這個問題非常重要,因為不是每個人都適合進行這項療程。大腸水療雖然被不少人視為「清腸新選擇」,但它更像是一場溫和但深層的管道沖洗——對於長期沉積的代謝廢物能有所助益,但若體質不合、使用不當,仍可能擾動腸道內環境。

首先,以下族群較可能從大腸水療中受益:長期便秘、腹脹、代謝不順或有排便困難者,尤其是久坐族群與飲食纖維攝取不足的人。這類人經常腸道蠕動慢,水療有助於刺激腸壁與排出宿便。

但同樣地,這項療法也有其禁忌。若你有以下情況,請務必先與醫師討論:腸道潰瘍、近期手術、痔瘡出血、腸阻塞、嚴重心血管疾病、孕期、慢性電解質失衡等。中醫也提醒,氣虛體弱、易腹瀉、脾腎虧虛者應謹慎使用,否則可能「洩氣傷正」,反而讓身體更虛。

所以別一味跟風,你的腸道是你的專屬密碼,是否該做水療,還是得看你自己的體質與狀況。選擇適合自己的方法,才是真正的智慧保健。

不只水療:5個維持腸道健康的自然生活方法

如果說大腸水療像是一場深層打掃,那日常生活就是你每天的清潔保養。想要真正讓腸道維持活力、情緒穩定,其實關鍵藏在你每天吃的東西、動的頻率,甚至睡的時間裡。

以下是五個能幫助你養好腸道、減少對水療依賴的自然習慣,你一定要試試看:

- 高纖飲食:每天攝取足夠的蔬果與全穀雜糧,就像幫腸道鋪一層軟墊,讓排便更順。建議每日膳食纖維攝取量達到25~30克。

- 規律運動:腸道就像跑步機,越動越活絡。快走、瑜伽、太極都能幫助腸胃蠕動。

- 充足水分:水是腸道潤滑劑,每天1500~2000ml是基本,尤其在進食高纖食物時更要補足水量。

- 避免過度加工食品:香腸、洋芋片雖然好吃,但會破壞腸道菌相,造成「壞菌過度滋生」。

- 定時排便與作息:養成固定排便時間,就像每天幫腸道設鬧鐘,也能同步調整自律神經系統,有助減緩情緒波動。

研究指出,這些簡單的生活改變,不但能提升腸道菌群多樣性,還能改善心理壓力與焦慮程度(註5)。如果你願意慢慢培養這些習慣,不需要頻繁水療,腸道自然也能找回自己的節奏與健康。

腸道像水庫,大腸水療只是那把排水閘門

我們的腸道就像是一座蓄滿情緒與代謝廢物的水庫,當日積月累的壓力、飲食與作息讓它超載時,身體自然會發出警訊。你可能發現自己情緒低落、注意力不集中、甚至總是便秘或腹脹,這些都是水位過高的徵兆。

在這樣的時刻,大腸水療就像一把臨時打開的排水閘門,讓腸道有機會「喘口氣」。但要讓這座水庫維持清澈與流動,其實更關鍵的是每天都維護好入水口與排水道——選對食物、維持規律排便、給自己足夠的休息與情緒出口。

所以,別把水療當作靈丹妙藥,它不是解決一切的鑰匙,而是一種幫助你重新整理生活節奏的工具。真正能讓你身心轉變的,是你每天為自己做的小選擇:一杯溫水、一口青菜、一段深呼吸。從這些微小的改變開始,你的腸道會慢慢告訴你,它正變得比昨天更健康。

| 比較項目 | 大腸水療 | 日常自然方法 |

|---|---|---|

| 適合族群 | 長期便秘、腹脹、代謝不順者 | 所有希望改善腸道健康與情緒的人 |

| 禁忌族群 | 潰瘍性結腸炎、近期手術、孕婦、心腎疾病患者 | 無絕對禁忌,根據體質微調 |

| 主要效果 | 清除宿便、短期改善腸道蠕動與壓力感 | 維持腸道菌相穩定、改善排便、提升整體健康 |

| 風險與副作用 | 腸道菌相失衡、腹瀉、電解質流失風險 | 幾乎無,僅需留意個人飲食適應 |

| 是否需專業評估 | 是,需醫師或專業評估後使用 | 否,可由個人自主實踐與調整 |

| 是否可日常使用替代 | 否,僅為輔助療法 | 是,建議搭配飲食、運動、生活作息 |

常見問題與回覆

問題1:我常便秘,大腸水療可以每天做嗎?

回覆:不建議每天進行大腸水療。雖然它可以短期幫助排便,但過度清洗可能破壞腸道菌叢平衡,反而影響健康。建議視需求1~2週進行一次為宜,並搭配高纖飲食與規律運動來調整體質。中醫認為「脾為後天之本,主運化」,透過補脾健運,才是長久改善便秘的根本之道。

問題2:大腸水療真的有助於改善情緒嗎?

回覆:間接有幫助。腸道是身體製造血清素的重要場所,當腸道菌相平衡、蠕動順暢,情緒也會較為穩定。大腸水療可作為初期改善腸道環境的輔助工具,但情緒穩定仍需靠睡眠、運動與壓力調適長期維持。研究顯示,健康的腸道能降低焦慮與憂鬱風險。

問題3:哪些人不適合做大腸水療?

回覆:如患有腸炎、腸阻塞、近期腹部手術、心血管疾病、懷孕中,或體質虛弱者,皆不建議進行水療。這些情況下進行灌腸可能引起不適或加重病情。建議先諮詢專業醫師評估是否合適。中醫也提醒,氣虛滑洩體質者若貿然行之,恐有「泄正傷氣」之虞。

問題4:我可以只靠水療就維持腸道健康嗎?

回覆:水療僅是短期輔助,無法取代日常習慣的調整。真正影響腸道健康的,是每天吃進肚子的東西與你怎麼生活。建議從調整飲食、補充益生菌、規律運動與早睡做起。就像中醫強調「調理在於平衡」,不是一種療法能解決所有問題,而是整體生活型態的整合。

問題5:除了水療,有沒有溫和的排便方式?

回覆:當然有。增加膳食纖維攝取(如燕麥、地瓜、香蕉)、多喝溫水、早上起床後按摩腹部,以及每天固定排便時間,都是自然且溫和的方法。你也可以嘗試刮痧或按壓「天樞穴」與「大腸俞穴」,這些中醫常用穴位可幫助腸道氣機通暢、促進排便。

📚 參考文獻:

(註1) Mishori, R., Otubu, A., & Jones, A. A. (2019). The health risks and consequences of colon cleansing. Journal of Family Practice, 68(9), 537–544. PubMed

(註2) Brown, R., & Valiquette, L. (2021). Colon Hydrotherapy: Benefits, Risks, and Future Research Directions. Integrative Medicine Insights, 16, 1–8. DOI

(註3) Tu, P., Chi, L., Bodnar, W., et al. (2020). Gut Microbiome Toxicity: Connecting the Environment and Gut Microbiome-Associated Diseases. Toxics, 8(1), 19. DOI

(註4) Shoubridge, A.P., Choo, J.M., Martin, A.M., et al. (2022). The gut microbiome and mental health: advances in research and emerging priorities. Molecular Psychiatry, 27, 1908–1919. DOI

(註5) Rieder, R., Wisniewski, P. J., Alderman, B. L., & Campbell, S. C. (2020). Microbes and mental health: A review. Brain, Behavior, and Immunity, 87, 60–70

本文作者:草本上膳醫廚-黃子彥

共同作者:潘天健–慢活慢老的小潘醫師

免責聲明:本文所提供之信息僅供參考,並非醫療建議。在進行任何飲食或健康改變前,請先咨詢專業醫師或營養師。

文章來源:上醫預防醫學發展協會