記者孟憲玉/台北報導

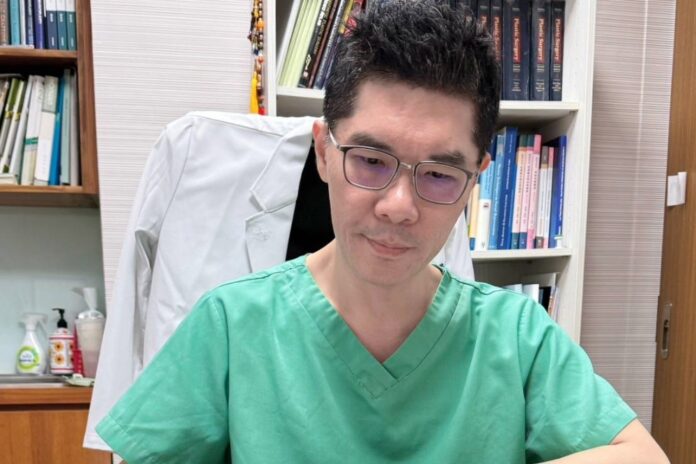

「每一道疤痕,都有它曾經受傷的故事。」這句溫暖而深刻的話,出自張耀元醫師。在台灣整形外科醫學界深耕多年的他,以獨特的醫療哲學改變了人們對整形的認知。

張耀元:從技術到心靈陪伴

張耀元醫師觀察到,許多前來求診的患者眼神中,有些是對外觀不滿的失望,有些則是對過往手術經驗留下的陰影。「一個人在受了委屈之後,很容易想去證明什麼,但其實最需要做的,是溫柔地修復自己。」他認為,外在的眼型可以重建,但真正的美,是內心重新找回平衡與力量的過程。

在日常診療中,張醫師經常在手術前與患者進行深入溝通,不只是了解眼皮的構造,更想了解他們的故事。那些被失敗手術影響信心的人,那些因為外界評價而懷疑自己選擇的人,他們的焦慮、不安、甚至是壓抑的情緒,往往才是最需要「修復」的部分。

「修復,不只是縫合,也是一種對自己的對話與理解。」張醫師表示,他希望自己能成為一個「陪伴修復的人」,幫助人們在面對自我懷疑或外界否定時,學會接住自己、慢慢修補內心那道裂痕。

張耀元的全球取經路:從首爾到比佛利山莊

張耀元醫師的專業發展歷程展現了台灣醫師的國際競爭力。從國立成功大學醫學系畢業後,他進一步在台北醫學大學生物醫學材料研究所取得理學碩士學位,隨後在台北馬偕紀念醫院完成從外科住院醫師到整形外科主治醫師的完整訓練。

但張醫師並未止步於此。在韓流文化尚未席捲全球之前,他就已經前往韓國首爾高蘭登整形診所和心眼美診所擔任研究員,成為台灣最早一批到韓國學習的醫師之一。「韓國的整形文化有其深層的社會背景,這背後的技術革新和美學理念,正是要學習的重點。」

隨後,張醫師更遠赴美國,在比佛利山莊Summit Surgical Center、洛杉磯Olympia Medical Center,以及亞特蘭大的Paces Plastic Surgery等知名醫療機構擔任研究員。這些在好萊塢明星御用診所的學習經驗,讓他接觸到歐美最先進的整形外科技術。

「美國和韓國的整形風格完全不同。」張醫師分析,「美國是正統派,一切都有深厚的解剖知識與邏輯思維當背景,強調學術基礎;韓國則刀走偏鋒相對比較創新,以客人需求和流行文化為主要思考目標。這兩種截然不同的方向,其實是相輔相成的。」

張耀元盼能為學術做出貢獻與傳承

除了臨床實務,張醫師在學術領域也有顯著貢獻。他曾擔任馬偕醫護管理專科學校兼任講師,獲得教育部部定講師資格,並參與「實用美容肉毒治療圖譜」的翻譯工作,將國外先進的醫學知識引進台灣。

「醫學翻譯是一門藝術,尤其是整形外科,涉及的不只是醫學術語,還有美學概念的跨文化傳達。」張醫師指出,他在美國學到的紮實學術基礎,在韓國體驗到的創新市場思維,讓他對不同文化的美學觀念有深刻理解。

張醫師積極參與台灣整形外科醫學會、中華民國醫用雷射光電學會等專業組織,更擔任台灣微整形醫學會副秘書長一職。「我希望能將世界各地的先進技術帶回台灣,推動台灣整形外科的國際交流。」

本土化的國際視野

目前在京硯整形外科診所服務的張醫師,將其國際經驗成功本土化。診所堅持打造醫學中心等級的開刀房與寬敞舒適的服務空間,反映了張醫師對醫療品質的堅持。

「我不是單純地複製韓國或美國的模式,而是結合台灣人的需求和文化背景,創造出適合本地的醫療服務。」這種經營理念展現了他將國際經驗本土化的智慧。

隨著醫美技術的不斷進步,從傳統的手術技術到現代的微創治療,從單一的美容需求到複合式的治療方案,醫師需要不斷更新知識和技能。張醫師的國際研習經驗和持續的專業參與,讓他能夠結合東西方的技術優勢,為患者提供更全面的服務。

張耀元:每個人都有定義美的選擇權

現代人比以往更容易感受到來自外在的壓力,特別是身體與容貌的評價。張耀元醫師堅信,「每一個人都有選擇的權利,不是為了討好誰,而是為了自己,讓自己喜歡鏡子裡的樣子。」

從成功大學的醫學生,到馬偕醫院的主治醫師,再到遨遊世界各地的研習醫師,張耀元醫師的職業生涯展現了新時代醫師應有的樣貌:既有紮實的專業基礎,又有開闊的國際視野,既能運用精湛技術,又能溫柔陪伴患者走過修復的心路歷程。

「最好的醫師不是那些安於現狀的人,而是那些永遠保持學習熱忱、願意走出舒適圈的探索者。」