引言|一個中醫師的眼界,從「看不見」到「看得清」

你是否也曾在診間,面對患者的慢性痠痛與筋膜沾黏,明明手感告訴你有問題,卻無法確認到底哪裡出錯?王凱平醫師也曾走過這段迷惘的路。他從中醫起步,走進以西醫為主體的運動醫學現場,開始中西醫結合的歷程,發現「光靠經驗,有時不夠,因為除了少數脈學與氣功大師,多數的中醫師難以看到深層的真相。」

直到某天,他第一次操作超音波影像,看見螢幕上那層層交錯的肌肉與神經,才真正明白什麼叫「視而知之」。那一刻,他知道,這不只是一台機器,而是一扇門,為中醫師打開通往整合醫學的視野。

但他也知道,不是每個中醫師都找得到這扇門。因此他成立「傳新教育」,從自己走過的路中歸納出學習的階梯,邀請橫跨中西醫各專科的講者,規劃出一條從零開始、可實作、可落地的課程路徑。2025年,他與團隊正策劃一場論壇,希望集結一群有志於突破的醫師,共同學習「超音波中醫應用」,不只是學會一項技能,而是改變看待身體與疾病的方式。

這篇文章,正是從他的故事出發,邀請你一同探索——為什麼新世代的中醫師,不能不學會「看見」?

打開視野:從中醫走向整合醫學的第一步

你是否曾經在臨床上感到力不從心,面對患者的疼痛卻找不到明確的解釋?王凱平醫師,傳新教育的創辦人,曾經也有過類似的經歷。作為一位從中醫背景出發,逐步涉足運動醫學與超音波教學的專業人士,他深知中醫師在現代醫學體系中所面臨的挑戰。

「當我第一次接觸到超音波影像時,彷彿打開了一扇窗,讓我看見了過去無法觸及的人體深層結構,」王醫師回憶道。這種視覺化的工具,不僅提升了診斷的準確性,也讓他在治療策略上有了更多的選擇。

然而,對於許多有志於學習超音波技術的中醫師而言,資源與資訊的缺乏成為了一道難以跨越的門檻。王醫師因此創立了傳新教育,希望透過專業的課程與論壇,協助中醫師們跨出整合醫學的第一步。

正如《黃帝內經》所言:「知其要者,一言而終;不知其要,流散無窮。」掌握了超音波這項工具,便能輔助中醫師們看到更深層的結構、更精準地判斷,實現中西醫結合的理想。

超音波中醫應用:一扇通往人體深層世界的窗

「我們習慣用手去感覺病灶、用經絡去推理疼痛,但有些深層的答案,卻不見得用摸得到,至少把脈與氣功都不夠到位的我自己,必須承認這件事。」

對王凱平醫師來說,超音波的出現,就像在診間牆壁上打開了一扇窗。過去無法觸及的深層筋膜、關節、神經,甚至細微的血流變化,現在都能透過螢幕清晰可見。他分享道:「有時候只是看到一條被卡住的神經、受傷沾黏的筋膜,就能解開病患多年痠痛的原因,這種臨床轉變的速度,是我自己過去難以想像的。」

超音波不只是幫助判斷病灶位置,更是一種動態的觀察工具。在針灸過程中,我們可以即時看到針入組織的深度與反應,就像在料理時,能親眼看見鍋裡的溫度變化。這樣的「看見」,讓中醫師的手法與經驗有了科學依據,也讓病人多了一分信任感。

不過他也提醒,超音波雖好,但需要系統化訓練與不斷實作,若只憑幾堂課草率操作,可能反而誤導診斷。因此,在傳新教育中,他們特別設計循序漸進的學習模組,從認識解剖、到臨床應用,再到專病導向,讓學員一步步扎根、穩定成長。

一如《靈樞‧本神》所言:「視而知之謂明,聽而知之謂聰。」超音波的影像之「視」,讓新世代中醫師得以明察病所,也讓醫病之路多了光。

傳新教育的誕生:給每一位願意突破的中醫師一條路

你還記得自己第一次想學「超音波」時的那份渴望嗎?王凱平醫師記得,自己當年也是從一場講座、一個機緣開始,對這個充滿影像動能的工具產生濃厚興趣。然而,他也深知,對許多中醫師而言,「想學」與「能學」之間,隔著資源的鴻溝與資訊的迷霧。

「那時候幾乎找不到真正替中醫師設計的課程,」王醫師說。課程不是太西醫導向,就是缺乏臨床應用深度。這樣的經驗,成了他創辦「傳新教育」的起點——不只是想教學,更想搭一座橋,讓每一位有心突破的中醫師能順利跨過起步那道看不見的坎。

傳新教育的課程設計,不是傳統的填鴨式學習,而是如食譜般循序漸進,從「影像解剖入門」,一路到「專病應用」。每一堂課,都像是一道用心熬煮的湯,溫柔卻有力量,為臨床注入新知,也為學員注入信心。

當然,這不是一條輕鬆的路。王醫師坦言,他自己就用了半年才開始感覺入門,一年才算上手,三年才感覺能在門診中流暢應用。

對他來說,傳新教育不是一門課,而是一場同行,一場陪伴有夢的醫者走過探索的歷程的旅程。

2025論壇的邀請:讓超音波成為中醫師的共同語言

你有想過,中醫師之間也能用「影像」對話嗎?王凱平醫師說:「我一直希望,有一天中醫師能透過超音波,和其他醫療專業人員,例如:復健科醫師、物理治療師,像說話一樣自然地交流,至少在多數的針傷科領域,彼此討論的起點是肌腱韌帶、筋膜張力、神經卡壓,而不是只能用模糊的感覺與形容詞。」

為了讓這個夢想更靠近現實,他與一群志同道合的講者與醫療專家,正籌辦一場前所未有的聚會——【2025超音波中醫應用論壇】。這不只是一場論壇,更是一場跨界融合的起點。論壇邀請橫跨針傷科、婦科、肌肉骨骼、神經與急診等領域的中西醫師,用一日之程,帶出影像導引在中醫臨床的多面向應用。

論壇設計涵蓋三個層次:一是「入門者的第一步」,用簡單語言與學習指引,幫助醫師從零開始;二是「進階者的臨床實例」,透過肌肉骨骼、門診急症與婦科應用讓知識落地;三是「未來整合的高階視野」,開啟對自律神經系統、與物理治療整合的筋膜治療進行深入討論。

王醫師說,這場論壇就像一鍋藥膳,不只是要溫補知識,更要調和方向、凝聚同行的力量。他希望,參與這場聚會的每位中醫師,都能帶著影像走出一條更寬廣的臨床之路。

如果你也曾對著患者的症狀感到無助,如果你也渴望手中的針能有更清晰的導航——那麼,2025的春天,或許正是你開始「看見」的時候。

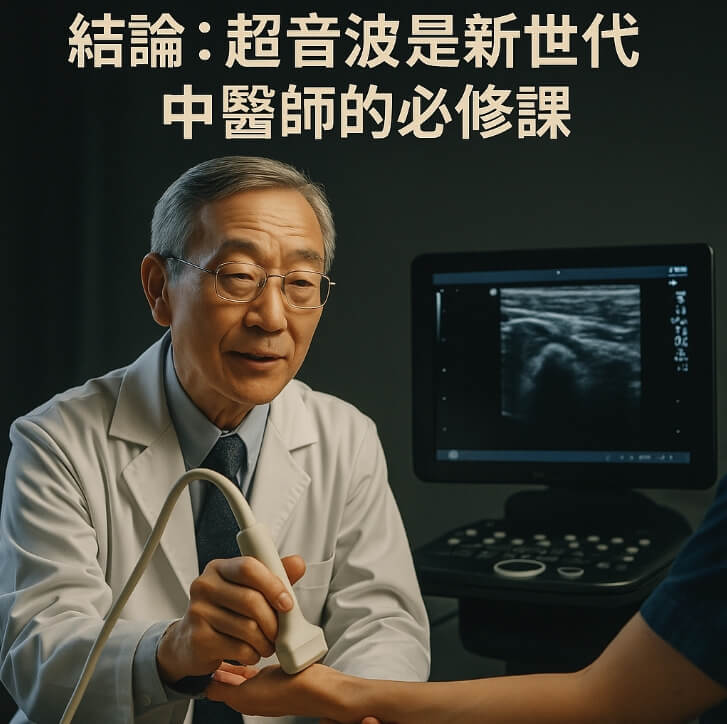

結論:當你學會看見,世界也會為你亮起燈

也許你正在這條路上猶豫著。你有熱情、有技術,卻不知道該如何從中醫走向影像導引的世界;你渴望成長,卻苦於沒有一條清晰的學習地圖。

別擔心,你並不孤單。

王凱平醫師也曾是一位滿手經絡圖,卻對影像陌生的中醫師。他用十年的時間,把摸索變成路,把路轉化為課程,再將課程擴展為一個論壇,只為了讓更多像你一樣的醫者,有勇氣踏出那第一步。

「傳新教育」不是一場炫技的展示,而是一場溫柔的邀請——邀請你打開那扇「看見」的窗,邀請你走進更寬廣的診療場域,邀請你將中醫的智慧,與現代醫學的視野交會成光。

親愛的中醫同道,你準備好了嗎?

👉 2025超音波中醫應用論壇正在籌備中,誠摯邀請你,一起來看見、來學習、來翻轉你的人生診療圖譜。

| 比較項目 | 中醫傳統診斷 | 超音波導引診療 |

|---|---|---|

| 診斷依據 | 望聞問切,憑經驗判斷 | 即時影像,輔助診斷 |

| 視覺化能力 | 無法直接觀察深層組織 | 可觀察筋膜、神經等結構 |

| 臨床應用範圍 | 多用於經絡、氣血判斷 | 針傷、筋膜、神經導引 |

| 學習門檻 | 較低,依賴手感與理論 | 需訓練影像與操作技術 |

| 操作依賴性 | 依賴個人技術穩定性 | 依賴設備與判讀準確度 |

| 病患信任度 | 需靠口語與療效建立 | 影像解說提高患者理解 |

| 適用症狀 | 內科調理、慢性不適 | 肌肉骨骼、疼痛症候群 |

常見問題與回覆

❓問題1:我是一名中醫師,但完全不懂影像學,還適合學超音波嗎?

✅ 回覆:當然可以,而且這正是為什麼「傳新教育」特別為中醫師設計完整入門課程的原因。課程從基礎解剖圖像開始,逐步帶你認識超音波操作、常見臨床肌肉骨骼結構,甚至安排實作練習。王凱平醫師也強調:「不是要你成為放射科醫師,而是讓你看得懂、用得上,提升診斷與治療的精準度。」你只需要願意開始,學習之路就會逐步清晰。

❓問題2:超音波技術是否會取代中醫傳統的診斷方式?

✅ 回覆:不會取代,而是「補足」。中醫強調望聞問切,而超音波影像提供的是一種「可視化的望診」,能讓我們更清楚地看見筋膜、肌腱或神經的狀況,是一種延伸而非替代。如《黃帝內經》所說:「知其要者,一言而終。」理解身體的內在變化,從來都不只一種方法,科技是我們掌握「要訣」的幫手。

❓問題3:參加2025超音波中醫應用論壇需要具備什麼條件嗎?

✅ 回覆:不需要特定資格,只要你是對「影像導引結合中醫應用」感興趣的中醫師或中醫學生,都可以報名參加。論壇會依程度分段設計課程,從入門導引到進階實作一應俱全。更重要的是,這不僅是知識的分享,更是醫師之間的交流與鼓勵,讓你不再一個人摸索。

❓問題4:學會超音波後,我的臨床可以做出哪些轉變?

✅ 回覆:最大的改變,是「看得見、講得清、下得準」。你會發現自己在針灸時更有方向感,能避開敏感組織,提高療效,減少患者不適。你也可以將影像作為衛教工具,讓患者「看見」自己身體的問題,提高信任感與配合度。從手感診斷進化為視覺診斷,是提升專業的一大步。

❓問題5:學習超音波會不會花太多時間?會不會很難?

✅ 回覆:一開始的確需要時間適應,但「難」不是問題,關鍵在於學習路徑是否清楚。傳新教育的課程正是解決這點,從影像語言、解剖結構、實機操作、臨床整合,建立完整系統。正如煮一鍋好湯,頭幾次難免手忙腳亂,但只要循序漸進、有人帶路,你也能煮出屬於自己的經驗之湯。

本文作者:草本上膳醫廚-黃子彥

受訪學者:王凱平 – 王凱平醫師(童話醫師)– 運動醫學、兒童醫學教育

免責聲明:本文所提供之信息僅供參考,並非醫療建議。在進行任何飲食或健康改變前,請先咨詢專業醫師或營養師。

文章來源:上醫預防醫學發展協會