你每天喝的瓶裝水,真的只是水嗎?

根據研究,每公升瓶裝水平均含有超過2,400顆塑膠微粒,其中多數肉眼不可見,卻能順利穿過消化道進入血液,有些尺寸極小的微粒甚至具穿透血腦屏障的能力(註1)。這意味著,你喝下的不只是水,而是一群正在滲透你腦部、內分泌與免疫系統的微型異物。

這些微塑膠不只是代謝不掉的垃圾,它們能影響神經發炎、記憶力衰退,並已被證實干擾男性賀爾蒙與睪丸功能,甚至造成陰莖發育異常與性功能下降的風險(註2)。你以為是生活中最普通的補水行為,其實可能正在改寫你身體的內在節奏與生殖命運。

人們總以為污染來自空氣、油煙或垃圾堆,卻忘了——最危險的那口毒,是你親手打開瓶蓋、毫不猶豫喝下的透明液體。

🔍 引用文獻:

註1:Mason, S. A., Welch, V. G., & Neratko, J. (2018). Synthetic Polymer Contamination in Bottled Water. Frontiers in Chemistry, 6, 407. doi:10.3389/fchem.2018.00407

註2:Zhang, Y., et al. (2022). Microplastic exposure causes reproductive toxicity in male mice via endocrine disruption. Environmental Pollution, 308, 119636. doi:10.1016/j.envpol.2022.119636

塑膠微粒會從瓶裝水進入人體嗎?

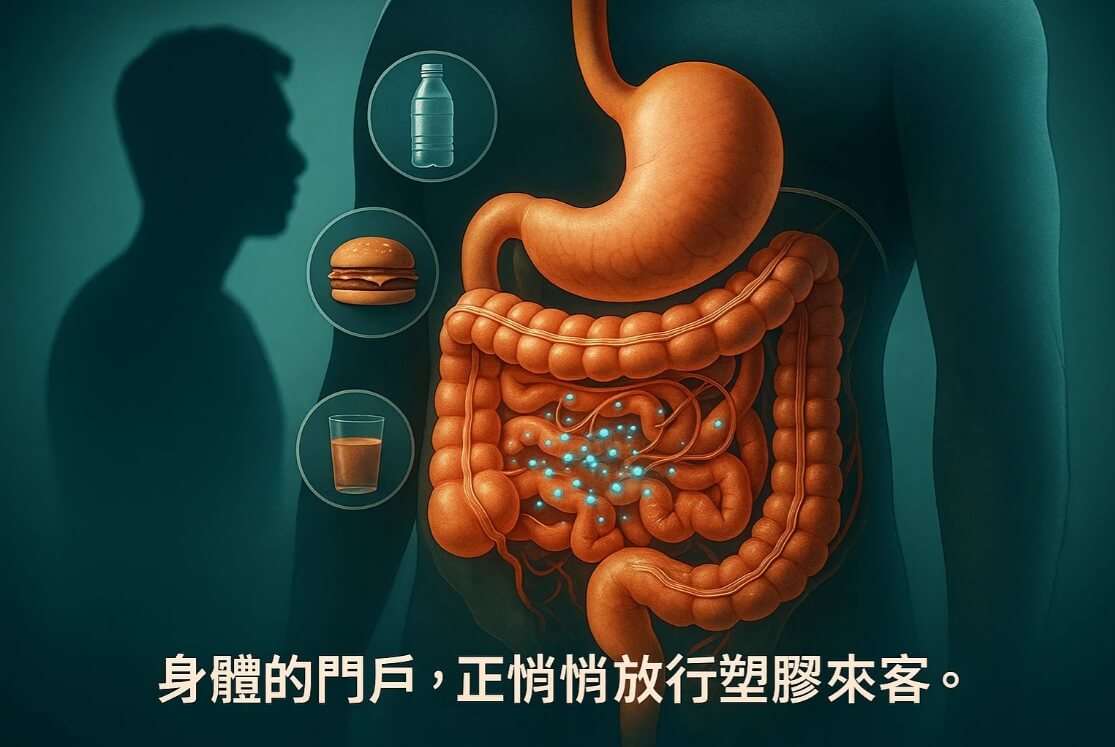

你有想過,你每天喝下的那瓶水,除了水之外,還可能喝進幾千顆「看不見的塑膠」嗎?

根據國際調查,市售瓶裝水中幾乎都含有微塑膠,其中以聚對苯二甲酸乙二酯(PET)與聚丙烯(PP)為主,多數尺寸在10微米以下【註1】。這些微粒一旦進入口腔,部分會被腸道直接吸收進入血液循環,無法完全排出,就像你吃下了一把透明又無法分解的碎玻璃。

在中醫的觀點中,脾為「水穀之海」,主運化,當你攝入這些非人體所需之異物時,脾氣就像被夾帶細沙的水車——無法順利轉動,久而久之會導致氣血不足、消化不良與精神不振。

別小看這些「細到進不了濾網」的東西,科學已證實它們的確能穿過生理屏障,成為慢性發炎與荷爾蒙干擾的隱形元兇。尤其是長期依賴瓶裝水的人——上班族、學生、運動者,攝入量可能遠高於自來水族群,卻往往渾然不覺。

微塑膠真的能穿過血腦屏障嗎?

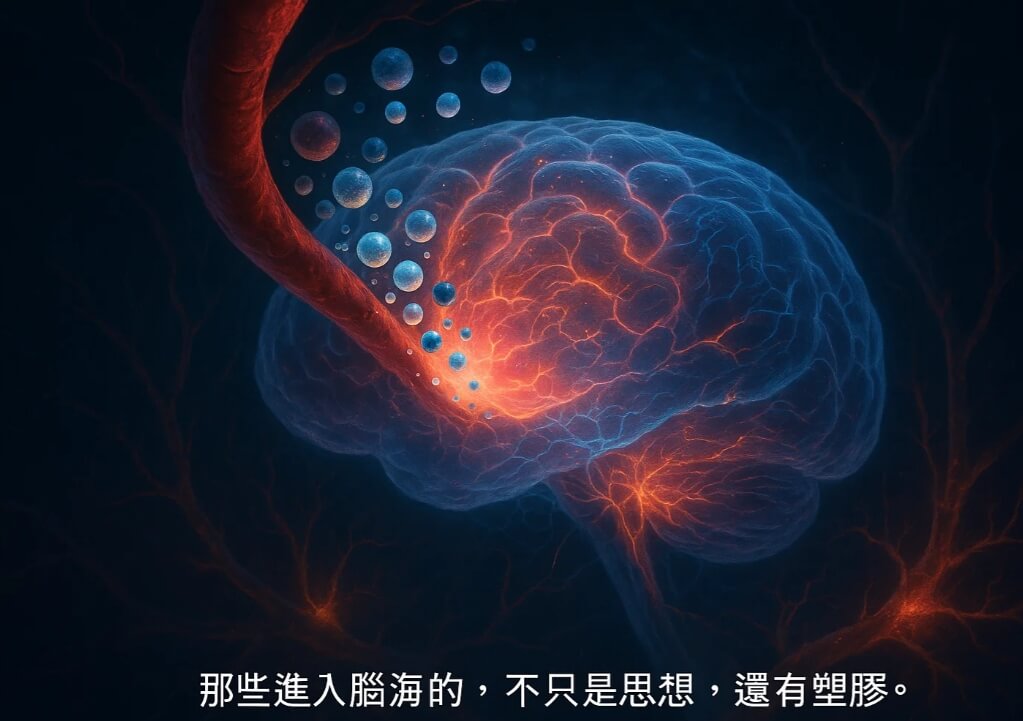

你知道嗎?人體大腦周圍有一道像「守城門」一樣的天然屏障,叫做血腦屏障(BBB),本來是用來保護大腦不被有害物質入侵的。但偏偏,塑膠微粒太小、太狡猾,有些甚至像偷渡客一樣成功潛入腦部。

近年研究發現,極微細的奈米塑膠顆粒(小於100奈米)確實有能力穿越血腦屏障,在大腦中累積,引起神經發炎與細胞毒性(註2)。在動物實驗中,暴露於微塑膠的實驗鼠出現記憶力下降、學習能力變差的現象,就像一台記憶體滿載的舊手機,開個地圖都會當機。

中醫裡講「腦為髓海,主記憶、主神明」,如果髓海被濁物所擾,人的思維、記憶、情緒都會被波動。你有沒有發現,最近特別容易忘東忘西、講話講一半突然卡住?這些小小的不對勁,可能正在替一場慢性的失控拉開序幕。

而我們並不是無能為力。認識這些無聲入侵者,就是守住清明的第一步。

喝瓶裝水會讓男性陰莖變小?這是科學還是謠言?

這個問題聽起來像玩笑話,但其實背後有一連串嚴肅的科學研究支持。微塑膠中的塑化劑(如鄰苯二甲酸酯)屬於環境荷爾蒙,具有擬雌激素作用,會干擾內分泌系統運作。特別是在胎兒與青春期男性身上,這些化合物會影響睪丸功能、睪酮濃度與陰莖發育(註3)。

一項針對新生男嬰的研究發現,孕期暴露於高劑量鄰苯二甲酸酯的母親,其男嬰陰莖長度平均縮短 4-6%,並伴有陰囊未完全降落的現象【註3】。而在成人中,這些物質也被認為可能降低精子品質、減少性慾,甚至影響性器官的微血管彈性。

這些變化可能不是你一夜之間發現的,但卻是在每日不經意的選擇中慢慢累積。就像你以為那瓶水乾淨無害,實際上,它可能正一點一滴地改寫你的荷爾蒙地圖。

中醫提到「腎主生殖」,若外邪侵腎,精氣易衰。當你用塑膠包裝的飲品灌注身體時,不只是腎精受損,更是自我感受力與性命活力的悄然流失。

我該怎麼降低微塑膠暴露風險?

你是不是也習慣在便利商店買瓶礦泉水,放在包包裡走來走去、曬了一整天才打開喝?其實,這樣的瓶裝水,早已不是你以為的「純淨好水」。

要降低體內的微塑膠累積,第一步就是停止依賴瓶裝水。你可以選擇家用濾水器,搭配玻璃或不鏽鋼水壺,取代一次性塑膠瓶。也盡量避免喝用塑膠容器裝的高溫飲品,例如剛煮好的湯裝進PP杯、或是用塑膠碗微波食品,這些高溫狀態下更容易釋出塑化劑與微粒。

你也可以把保護自己當成養身療程的一部分。《黃帝內經.素問.生氣通天論》有云:「聖人避風如避矢石,故時風者,皆傷人乎其所勝也。」現代人則該「避塑如避毒」。有毒的,不一定苦;有害的,可能清澈透明、不發一語。保護腎氣、護住清明大腦,你得從「喝水這件小事」開始修正。

最後,記得看產品標示,避免含 BPA、DEHP 的塑膠容器;選擇包裝明確、安全等級高的產品,才是為你和家人的健康設防的明智選擇。

結論:從洞見到行動的橋樑

透明的,不一定是純淨;看不見的,才最需要你張開眼。

瓶裝水中的塑膠微粒,就像悄悄滲進身體的「無形之邪」,不痛不癢,卻在日復一日中損傷神明、混亂氣機。《黃帝內經.素問》有言:「邪之所湊,其氣必虛」,意思是,外邪之所以能入侵,往往是因為我們自身的氣已不足、守未及防。

要重新為自己築起保護力,並不難。

你可以從今天開始,改用玻璃或陶瓷杯裝水,少買瓶裝飲品,尤其在陽光曝曬或高溫環境中久放的那一瓶。

你也可以避免微波加熱塑膠便當盒或打包湯品,選擇能耐高溫、無毒的替代材質。生活中的小選擇,就是對身體最深層的溫柔。

而更深一層的提醒是:當我們談論「塑膠微粒」時,其實也在面對一種身體與環境之間失去平衡的訊號。它反映了我們對便利的依賴,對察覺的遲鈍,對內在節奏的漠視。

這不只是一場關於喝水的選擇,更是一種對自己健康主導權的重新召喚。

在這個充滿干擾與誘惑的世界裡,選擇減塑、選擇清明,不只是環保,更是修身養命。

如果你開始察覺,也願意調整,那麼——恭喜你,你正在為自己恢復一種被現代生活偷走的身體自由。

你願意從哪一口水開始改變呢?

💬歡迎留言與我們分享你的做法,或有任何想了解的塑膠風險也歡迎私訊提問。

📌《本文將依據最新提問持續更新》

🔍 參考文獻(註1):

- Mason, S. A., Welch, V. G., & Neratko, J. (2018). Synthetic Polymer Contamination in Bottled Water. Frontiers in Chemistry, 6, 407. doi:10.3389/fchem.2018.00407

- Oßmann, B. E., Sarau, G., Holtmannspötter, H., Pischetsrieder, M., Christiansen, S. H., & Dicke, W. (2018). Small-sized microplastics and pigmented particles in bottled mineral water. Water Research, 141, 307-316. doi:10.1016/j.watres.2018.05.027

🔍 參考文獻(註2):

- Yong, C. Q. Y., Valiyaveetill, S., & Tang, B. L. (2020). Toxicity of microplastics and nanoplastics in mammalian systems. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1509. doi:10.3390/ijerph17051509

- Prüst, M., Meijer, J., Westerink, R. H. S. (2020). The plastic brain: neurotoxicity of micro- and nanoplastics. Particle and Fibre Toxicology, 17, 24. doi:10.1186/s12989-020-00358-y

🔍 參考文獻(註3):

- Swan, S. H., et al. (2005). Decrease in Anogenital Distance among Male Infants with Prenatal Phthalate Exposure. Environmental Health Perspectives, 113(8), 1056–1061. doi:10.1289/ehp.8100

- Zhang, Y., et al. (2022). Microplastic exposure causes reproductive toxicity in male mice via endocrine disruption. Environmental Pollution, 308, 119636. doi:10.1016/j.envpol.2022.119636

🔍 參考文獻(註4):

- Koelmans, A. A., Nor, N. H. M., Hermsen, E., Kooi, M., Mintenig, S. M., & De France, J. (2019). Microplastics in freshwaters and drinking water: Critical review and assessment of data quality. Water Research, 155, 410–422. doi:10.1016/j.watres.2019.02.054

- Wright, S. L., & Kelly, F. J. (2017). Plastic and Human Health: A Micro Issue? Environmental Science & Technology, 51(12), 6634–6647. doi:10.1021/acs.est.7b00423

| 飲水方式 | 是否易產生塑膠微粒 | 是否經高溫處理 | 建議使用情境 | 風險備註 |

|---|---|---|---|---|

| 瓶裝水(塑膠瓶裝) | ✅ 高 | ✅ 常見曝曬加溫 | 外出、運動、未備水時臨時使用 | 塑膠在高溫下釋出微粒,可能穿過血腦屏障 |

| 自來水(未濾過) | ❓ 變異大 | ❌ | 緊急或偏鄉環境 | 可能含重金屬與消毒副產物 |

| 自來水+濾水器 | ✅ 低 | ❌ | 居家飲水最佳選擇 | 選擇具備去除微粒功能的濾芯 |

| 煮沸水(玻璃壺) | ✅ 非常低 | ✅ 自然加溫 | 日常飲水、泡茶烹調皆適用 | 材質安全,但須保持壺具潔淨 |

| 茶飲(外帶塑膠杯) | ✅ 高 | ✅ 熱飲注入 | 手搖飲、便利店快速解渴 | 塑膠杯遇高溫釋出毒素,勿久置 |

| 保溫瓶(不鏽鋼內膽) | ❌ 幾乎無 | ✅ 安全保溫 | 攜帶飲水、運動、辦公室皆適合 | 須定期清潔內膽與瓶蓋 |

🔎 常見問題與回覆(FAQ)

問題 1:每天喝瓶裝水真的會吃進塑膠微粒嗎?

回覆: 是的,多項研究發現瓶裝水中平均每公升含有上千顆微塑膠,且其中一部分足夠小,能穿越腸道屏障進入血液循環。長期下來會對大腦、免疫系統與荷爾蒙產生慢性影響,建議盡量改用濾水器或不鏽鋼水壺裝自來水。

問題 2:微塑膠真的能進入大腦嗎?這會造成什麼影響?

回覆: 當微塑膠小於100奈米時,確實可能穿過血腦屏障進入腦部。研究顯示這會引發神經發炎、干擾記憶力與情緒穩定,甚至增加早發型失智的風險。在中醫觀點中,大腦屬「髓海」,一旦受到污染,會使「神不守舍,志不定根」。

問題 3:為什麼會說塑膠微粒可能讓男性陰莖變小?

回覆: 因為微塑膠中的塑化劑具擬雌激素效應,會干擾睪丸功能與男性賀爾蒙分泌。科學研究發現,暴露於高濃度塑化劑的男嬰與成人,可能出現睪酮下降、性器官發育異常等現象。這並不是謠言,而是體內環境長期失衡的反映。

問題 4:有哪些生活方式能降低微塑膠的攝入風險?

回覆: 儘量避免使用塑膠瓶裝水與塑膠餐盒。建議使用玻璃杯、陶瓷碗或不鏽鋼容器,並避免高溫下使用塑膠材質(如微波加熱外帶盒)。多喝自來水經過濾的開水,是最安全的選擇之一。《黃帝內經》提到「避其毒氣」,從飲水容器下手,是守護健康的起點。

問題 5:塑膠微粒吃進肚子裡,人體可以自然代謝掉嗎?

回覆: 大部分較大的微粒會經由排便排出,但極小的奈米微粒可能進入血液與器官組織,累積並造成慢性傷害。目前人體無法完全分解這些微粒。長期攝入會像「潛行的毒」,不知不覺中影響腸道菌群、免疫功能與神經反應。

本文作者:生活駭客羅藥師

共同作者:草本上膳醫廚-黃子彥

免責聲明:本文所提供之信息僅供參考,並非醫療建議。在進行任何飲食或健康改變前,請先咨詢專業醫師或營養師。

文章來源:上醫預防醫學發展協會